In seguito all’annessione delle Marche al Regno d’Italia (2 aprile 1808), il servizio postale venne attribuito, con decorrenza dal 1° giugno 1808, alla competenza dello Stato ed in particolare del Ministero delle Finanze, con decreto n. 146 del 21 maggio 1808. Con lo stesso decreto n. 146 veniva sancita la cessazione di ogni appalto e subappalto del servizio postale, nei tre dipartimenti delle Marche (Metauro, Musone, Tronto), alla data del 31 maggio 1808.

Subito dopo, col decreto n. 254 del 12 agosto 1808, tutta la normativa del Regno d’Italia, relativa al servizio postale, venne estesa ai dipartimenti marchigiani.

Il sistema postale del Regno d’Italia prevedeva e regolava (decreto n. 123 del 21 SETTEMBRE 1805) l’esenzione dal pagamento della tassa postale – c.d. franchigia – in favore di diversi organi pubblici ed uffici amministrativi (tutta la materia venne nuovamente e più organicamente disciplinata col decreto n. 65 del 4 aprile 1810).

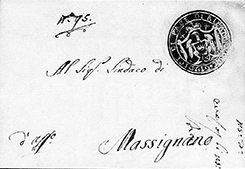

Al fine di poter godere della franchigia però gli organi ed i funzionari pubblici, che ne beneficiavano, dovevano scrivere, al «recto» delle lettere, accanto all’indirizzo, le parole «d’officio», nonché apporre un contrassegno mediante una «stampiglia», cioè un bollo, indicante l’autorità, al di sotto del quale il funzionario mittente doveva apporre la «propria segnatura». La custodia e l’uso del bollo spettava soltanto ad una determinata persona, la quale ne rispondeva. Era espressamente proibito usare il contrassegno per le lettere estranee al servizio; in caso di violazione era prevista una sanzione pecuniaria di tre lire per ogni oncia.

Tra gli organi e gli uffici pubblici che beneficiavano della franchigia postale, vi erano i «Giudici di pace».

Il «Regolamento organico della giustizia civile e punitiva» del Regno d’Italia, emanato con decreto n. 105 del 13 giugno 1806 (esteso ai tre nuovi dipartimenti delle Marche con decreto n. 141 del 20 maggio 1808) ripartiva l’amministrazione della giustizia tra diversi organi, tra cui i Giudici di pace.

A questi erano attribuite varie funzioni, non solo giurisdizionali, sia in materia civile che penale (tali competenze furono ulteriormente dettagliate dal Regolamento interno emanato nel 1808).

In materia civile giudicavano le cause personali e reali fino al valore di seicento lire. La loro decisione era appellabile, a meno che l’oggetto della causa non avesse un valore inferiore alle cento lire; inoltre giudicavano inappellabilmente le cause sino al valore di cento lire in materia di danno dato, di confini, di nuova opera, di danno temuto, di locazioni, di salari.

Avevano anche competenza in materia di Giurisdizione volontaria ed esercitavano l’ufficio di Conciliatori nei casi previsti dalla legge. Con decreto n. 247 del 9 agosto 1808 venne attribuita forza esecutiva ai loro atti di conciliazione.

In materia penale erano competenti a giudicare i reati punibili con pena detentiva non superiore a dieci giorni o con pena pecuniaria inferiore a cinquanta lire. Se con la sentenza non veniva comminata una pena detentiva, la decisione non era soggetta ad appello.

I giudici di pace svolgevano anche funzioni come ufficiali di polizia giudiziaria: ricevevano querele e denunce, raccoglievano prove, interrogavano gli imputati etc.

Erano inoltre competenti a decidere le cause relative ai contratti stipulati nelle pubbliche fiere e nei mercati, se non esisteva sul posto un tribunale di commercio o un tribunale civile competente. Per queste cause i giudici di pace venivano assistiti da due negozianti o mercanti.

Per ogni ufficio di giudicatura di pace erano previsti: un giudice titolare ed uno o più supplenti, un cancelliere, due commessi, uno «civile» e l’altro «criminale», un protocollista, due uscieri, un portiere. Il regolamento interno attribuiva al giudice di pace titolare la facoltà di distribuire con «equo riparto» tra i supplenti abituali gli affari civili e quelli di istruzione penale. Inoltre spettava al giudice di pace titolare la firma delle lettere in partenza dall’ufficio; in caso di sua assenza o impedimento vi provvedeva il supplente più anziano di nomina (art. 42 Regolamento interno). Il giudice di pace percepiva un compenso di milleduecento lire.

Per quanto concerne le Marche, con decreto n. 167 del 21 aprile 1808, venne fissato il numero, la residenza ed il circondario giurisdizionale dei vari giudici di pace. Furono sede di una giudicatura di pace le seguenti località:

Dipartimento del Metauro: Ancona con seguito di comuni di appartenenza;

Dipartimento del Musone: Macerata con seguito di comuni di appartenenza;

Dipartimento del Tronto: Fermo con seguito di comuni di appartenenza.

Le giudicature di pace delle Marche furono oggetto di revisione nel 1811, probabilmente in seguito alla seconda distrettuazione del 1810. Vennero istituite le giudicature di Roccacontrada (3) (oggi Arcevia) e di Sassoferrato (4); vennero soppresse quelle di Apiro e di Montolmo, i cui circondari passarono rispettivamente alle giudicature di Cingoli (che nel contempo passò alla 3a classe) e di Macerata; la giudicatura di Fabriano divenne di 3a classe.

Lascia un commento