(Terza ed ultima parte)

di Enrico Simonato

Cosa si vede sulla Sindone?

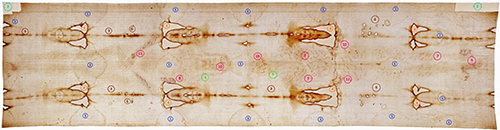

Fig. 4. Lettura della Sindone:

1) macchie d’acqua

2) parti mancanti

3) linee carbonizzate dovute all’incendio di Chambéry

4) danni provocati dall’incendio di Chambéry

5) pieghe del tessuto

6) bruciature anteriori al 1532

7) ferite dovute al flagello

8) ferita al costato

9) ferita da chiodo al piede destro

10) ferite dovute ad oggetti acuminati

11) ferita da chiodo al polso sinistro

12) macchie di sangue

La Sindone è un telo di lino lungo circa 4,42 metri e largo circa 1,13 metri, tessuto a spina di pesce. Su di esso sono impresse diverse tracce:

– Colature d’acqua: si notano macchie a forma di rombo distribuite simmetricamente sul telo. Questi aloni sono stati lasciati dall’acqua che bagnò il lenzuolo in occasione dell’incendio del 1532. Altri aloni si sono formati in un evento precedente.

– Bruciature dell’incendio di Chambéry: il lenzuolo presenta due linee scure parallele longitudinali, intersecate da 22 fori quasi triangolari. Fino al 2002, questi fori erano coperti da rattoppi realizzati dalle Suore Clarisse di Chambéry nel 1534 con lino di corporali, toppe poi rimosse nel 2002 in seguito all’intervento di conservazione. L’incendio del 1532, nella Sainte-Cappelle di Chambéry, dove la Sindone era conservata ripiegata in 48 parti, provocò queste bruciature, probabilmente a causa del calore di un oggetto metallico. Le Suore Clarisse, in quell’occasione, avevano anche cucito il lenzuolo, per rinforzarlo, su un telo d’Olanda, sempre in lino.

– Corrosioni (o bruciature) più antiche: sono visibili quattro serie di piccoli fori a forma di “L”, presenti sia accanto all’impronta frontale sia a quella dorsale, risalenti a un’epoca precedente all’incendio di Chambéry.

– Una striscia longitudinale: lungo il margine superiore si nota una striscia di tessuto dello stesso materiale, cucita anticamente al telo. Mancano due pezzi rettangolari ai bordi estremi.

– La doppia impronta corporea: al centro del lenzuolo, tra le linee di bruciatura, è visibile la doppia impronta (frontale e dorsale) di un corpo umano. Il corpo appare supino su una metà del telo, con l’altra metà ripiegata sopra di esso.

– Macchie di sangue: sono distribuite in varie zone (fronte, nuca, polsi, piedi, costato) e appaiono diverse rispetto all’impronta corporea. Di colore rosso carminio, queste macchie derivano dal contatto del sangue con il tessuto, lasciando una traccia ematica ben distinta e definita.

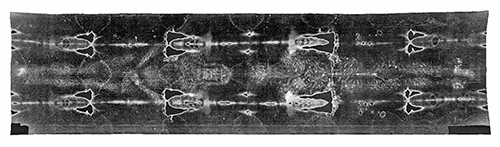

– La scoperta più straordinaria è avvenuta nel 1898, quando Secondo Pia realizzò la prima fotografia. Si scoprì che l’immagine sul telo si comporta in modo simile a un negativo fotografico naturale: in altre parole, l’immagine visibile (ad eccezione delle macchie ematiche e delle impronte delle ferite) presenta una distribuzione di luminosità che è esattamente opposta a quella che percepiamo nella realtà. Inoltre sul negativo fotografico emergono dettagli più chiari e definiti.

Fig. 5. Immagine negativa della Sindone.

Questo evento segnò l’inizio degli studi scientifici moderni sulla Sindone.

I medici legali sono stati i primi a studiare i numerosi segni sul corpo dell’uomo impresso sul lenzuolo: gli angoli delle colature indicano che l’uomo assunse due diverse posizioni sulla croce; il tronco e il dorso presentano oltre cento segni tondeggianti, disposti a coppie, causati probabilmente da flagellazioni. Sul lato destro del petto è visibile una ferita ovale (4,5 x 1,5 cm), provocata da un’arma da punta e taglio, penetrata nel quinto spazio intercostale destro. La ferita, inflitta dopo la morte, ha lasciato una grande chiazza di sangue circondata da un alone sieroso, tipico del sangue cadaverico, in cui si è già separata la parte sierosa da quella corpuscolata. La colatura continua sul dorso all’altezza delle reni, evidentemente per uno svuotamento della cavità toracica al momento della deposizione in orizzontale e del trasporto del cadavere. Sul dorso della mano sinistra, all’altezza del polso, si nota una chiazza di sangue con due colature divergenti, causata da un chiodo che ha perforato la mano dall’interno verso l’esterno. Da rimarcare che gli angoli formati dalle direttrici delle colature del sangue fuoriuscito dalla stessa ferita indicano che mentre il sangue sgorgava l’uomo assumeva due diverse posizioni sulla croce. L’impronta del piede destro è completa e mostra il foro di uscita del chiodo, mentre quella del piede sinistro è parziale. Colature di sangue sono visibili sia verso le dita (emorragia durante la crocifissione) sia verso il calcagno (versamento al momento della deposizione).

Come disse san Giovanni Paolo II durante il suo pellegrinaggio alla Sindone il 24 maggio 1998:

«Ciò che soprattutto conta per il credente è che la Sindone è specchio del Vangelo. In effetti, se si riflette sul sacro Lino, non si può prescindere dalla considerazione che l’immagine in esso presente ha un rapporto così profondo con quanto i Vangeli raccontano della passione e morte di Gesù che ogni uomo sensibile si sente interiormente toccato e commosso nel contemplarla. Chi ad essa si avvicina è, altresì, consapevole che la Sindone non arresta in sé il cuore della gente, ma rimanda a Colui al cui servizio la Provvidenza amorosa del Padre l’ha posta. Pertanto, è giusto nutrire la consapevolezza della preziosità di questa immagine, che tutti vedono e nessuno per ora può spiegare. Per ogni persona pensosa essa è motivo di riflessioni profonde, che possono giungere a coinvolgere la vita. La Sindone costituisce così un segno veramente singolare che rimanda a Gesù, la Parola vera del Padre, ed invita a modellare la propria esistenza su quella di Colui che ha dato sé stesso per noi»

La Sindone rimane un mistero che intreccia storia, scienza e fede, invitando chiunque la contempli a riflettere sul profondo significato della passione e della risurrezione.

Lascia un commento